日前,由省乡村规划建设研究会作为共同学术指导,苏州市住房和城乡建设局、省规划设计集团主办,省城镇与乡村规划设计院有限公司承办的“面向现代化的镇村建设”学术交流会在苏州举行。

学术交流会围绕在现代化进程中的镇村建设主题,探讨交流了苏州相关创新实践和未来路径。范朝礼、郭海鞍、闾海、彭锐四位专家分别作学术报告,江苏省乡村规划建设研究会副会长、江苏省设计大师、南京大学建筑与城市规划学院张京祥教授与中国城市规划学会乡村规划与建设分会秘书长、同济大学建筑与城市规划学院栾峰教授、苏州科技大学原副校长杨新海教授进行了学术点评。

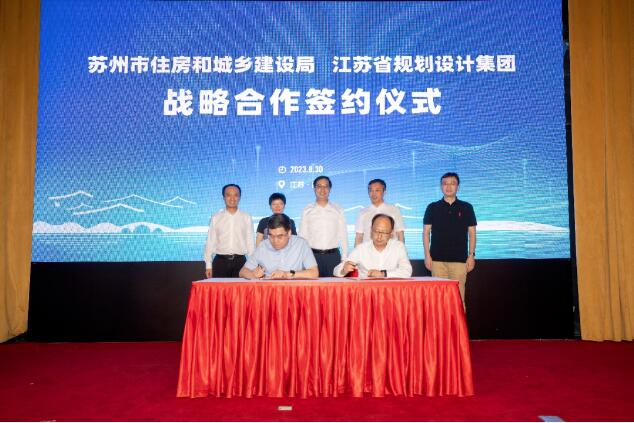

张京祥副会长代表研究会和与会领导嘉宾共同见证了苏州市住建局与江苏省规划设计集团战略合作签约以及“苏州市小城镇与乡村建设创新实践中心(江南水乡现代人居建设研究院)”揭牌仪式,并代表受聘顾问专家发言。

围绕江苏的城乡融合发展,提出五点思考:一是,解放思想,在认知上提高对城乡融合的理解;二是,以问题为导向,补足城乡融合短板,如城乡空间规划管控引导补足、城乡要素自由流动受限制、乡村产业支撑能力有待增加、城乡基础设施建设不够均衡、城乡收入绝对差距有所扩大等;三是,以城市群、都市圈等建设为载体,为城乡融合发展提供大尺度高层级动力。依托大都市激活周边地区,促进乡村产业融合,引导人才下乡;四是,以优质资源支撑“大学镇”“公司乡”“行政村”的创建;五是,以高标杆引领城乡融合发展,走在前做示范。围绕高收入、高科技、高投入、高收益、高质量,在苏南地区形成高标杆引领的城乡融合发展示范。

针对乡村规划沿袭城市规划模式,衍生出“城乡同质化”“万村一面”等现实问题,崔愷院士团队提出微介入规划策略。借鉴中医针灸治疗的理论方法,将村庄等同于一个生命体,通过对村庄机体某一点——“穴位”的介入,引起整个乡村经络和机体的反应。这是规划策略,是对微介入点的选择、实施、检验、容错与不断推演的过程。在昆山祝家甸村进行了长达8年的设计实践,通过第一个微介入点——砖厂顶层改造,到后来的咖啡厅、书屋、餐厅、展厅、民宿、农田景观、小礼堂改造等系列项目,再到近期的系列粮仓改造,营造古镇商业氛围,传承古镇文化和传统民俗文化,不断实现一个乡村的全面激活。

基于2011-2022年间江苏省规划设计获奖项目数据,分析认识江苏村镇建设创新实践的特征:从创新内容与层次看,实践数量众多、内容多样、层次丰富,在理论和技术方法的创新层面取得了一定的成果;从创新环境与资源看,省委省政府推动村镇规划建设举措持续有力、地方政府作为各有千秋,为实践提供了良好的土壤;从创新团体与个人看,创新实践已经形成了积极向上的良好氛围,形成了稳定的创新团队和领军人物。同时也发现,创新实践存在内容题材不够丰富、新技术新方法探索和集成应用不足,理论总结提升示范作用不明显;基层提出问题及解决问题能动性不足,对长远目标的系统谋划不足;高水平的科研工作者参与实践的深度广度有待提升等一系列问题。据此提出建议,加大村镇建设领域的新技术集成应用探索力度;进一步鼓励领军团队深入到一线、“答好题目”的同时帮助地方“出好题目”;搭建平台促进产学研合作等方式。

全面回顾苏州2017-2023年的乡村建设实践,总结经验,展望未来。苏州在这几年的乡村建设中,始终坚持彰显其特有的文化底蕴,即“鱼米之乡、诗意之境、富庶之地、多样之美”。认为,苏州具体实践完成了四个首创:一是,第一个特色田园乡村的首创地;二是,首创了“三类三级”的乡建体系;三是,首创了“一村三师”的制度,包括驻村工程师、驻村规划师、驻村辅导员;四是,首创了乡村规划设计体系,即村庄规划是保证各种功能合理性,确保发展不跑偏;乡村设计是促进形态和谐,保障建设不走样。展望未来苏州乡村建设,提出重视四个环节:全覆盖地推进规划编制、全要素加强规划许可、全流程健全建设管理、全周期实现持续运营。

小城镇作为“城之尾,乡之首”,是联系城乡的一个重要纽带。但是在过去的二三十年中,小城镇实际上没有能够发挥应有的作用,希望依托“苏州市小城镇与乡村建设创新实践中心”的成立,明确下一步的研究重心,加强对小城镇发展的关注。要认识到解决乡村问题不能就乡村论乡村,而是应该在城乡统一的体系中谋求解决之策。要通过城乡融合,建立健全城乡要素双向自由流动的政策体系和实施路径。要从政策、体制、机制以及治理等方面加强对中国小城镇和乡村的特征研究,探索新型的制度体系和治理体系,寻找适合国情的小城镇和乡村发展之路。

作为顾问团队中的高校代表,我们在今后的工作中也会将关注点聚焦到镇村领域,争取积累更多的研究成果,助力乡村振兴,参与到江苏镇村的建设中。未来的规划设计将会是一种研究性和实践性的结合,而高校、研究机构、设计院、实施运营平台的共同参与、共同发力,必将是一种新的发展模式。

从苏南模式到城乡一体化,再到农业现代化以及特色田园乡村建设等,苏州一直都走在全国的前列,发展潜力大,拥有丰沃的研究实践土壤。从规划设计的角度出发,我们需要进一步探索研究,明确行动方向。一是从认知层面上不断探索乡村振兴的内涵,从地域特点和实际情况来研究乡村发展模式和路径;二是深入研究实用性村庄规划解决哪些主要问题,如何实现引导和管控的双重作用;三是如何实现在村庄建设中的管控与治理,如何通过有效的许可,保障乡村的品质和特色传承。