因地制宜型模式是指在乡村治理中,以挖掘本地资源、尊重地方特色为典型特点,通过因地制宜地利用乡村资源来发展和推动农村建设,最终实现乡村的可持续性繁荣,以日本的造村运动最为典型。

二战后,日本政府为了提升社会发展的速度,实行了一套城市偏向政策,注重发展城市工业,片面追求经济发展,以求快速推动整个国家的繁荣。在这种策略引导下,势必会导致城乡发展的不均衡,造成农村发展的落后。

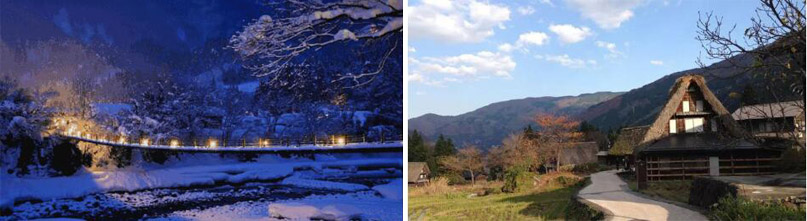

为了振兴农村,实现城乡一体化目标,大分县前知事平松守彦率先在全国发起了以立足乡土、自立自主、面向未来的造村运动。在政府的大力倡导与扶持下,各地区根据自身的实际情况,因地制宜地培育富有地方特色的农村发展模式,形成了为世人称道和效仿的“一村一品”。

所谓“一村一品”,就是按照区域化布局、专业化生产和规模化经营的要求,因地制宜地发展具有鲜明地域特色的主导产品和产业,进而形成产业集群,最大限度地实现农村劳动力的就地转移,促进农民增收,建设新农村。在“一村一品”的带动下,仅有120多万人口的大分县,在随后的20年中完成了产值高达数十亿美元的飞跃,从落后的贫困县发展成环境优美、经济领先的全球闻名城市。农民收入持续增长,连续多年位于日本九州地区第一位,居全国前列。

首先,日本政府根据本国的地形特点、自然条件状况,培育了独具特色的农产品生产基地,譬如水产品产业基地、香菇产业基地、牛产业基地等。

其次,为了提升农产品的附加值,政府采取对农、林、牧、副、鱼产品实行一次性深加工的策略。再次,充分发挥日本综合农协的作用,在农产品的生产、加工、流通和销售环节建立产业链,促进产品的顺利交易。

接着,通过完善教育指导模式,开设各类农业培训班、建立符合农民需求的补习中心,提高农民的综合素质和农业知识。

最后,政府对农业生产给予大量补贴和投入,支持农村发展。造村运动振兴了日本农村经济,促进了日本农业现代化的实现。

日本经验总结:因地制宜型模式在具体的乡村治理实践中,非常讲究具体问题具体分析的思路,通过整合和开发本地传统资源,形成区域性的经济优势,从而打造富有地方特色的品牌产品。从当前农村发展的现状来看,很难找到适用于各地区的标准化乡村治理模式,因此,因地制宜型的乡村治理能够充分发挥本地优势,有利于提升乡村社会的整体效益。