自2017年省委省政府启动特色田园乡村建设行动以来,宜兴市坚持以人民为中心的发展理念,以特色产业为基础,夯实乡村振兴根基;以特色生态为重点,打造优美人居环境;以特色文化为内核 ,传承优秀历史文脉,把特色田园乡村建成了老百姓认可的民心工程、富民工程。

通过试点示范和面上创建,共建成39个市级特色田园乡村,有23个命名为江苏省特色田园乡村,名列全省各县(市、区)前茅。

通过特色田园乡村建设的示范带动,大大提升了宜兴市和美乡村建设水平,进而有效推动了乡村的综合发展,村级集体经济和村民人均收入不断增加,村两委战斗力凝聚力显著增强,乡风文明程度不断提高。

宜兴地处长江三角洲太湖流域,位于江苏省南端,太湖西岸,与浙江、安徽两省接壤。市域面积1996.6平方千米,境内地势南高北低,境内河流密布,水陆运输方便快捷。矿产资源、生物资源十分丰富,是江苏省最大的产茶基地和重要的毛竹产地。

宜兴市2017年启动省级特色田园乡村试点工作,对标对表,高起点高标准推进特色田园乡村建设。已建成的特色田园乡村不仅让本村原住民引以为豪,有的还成了吸引外来游客的网红景点。

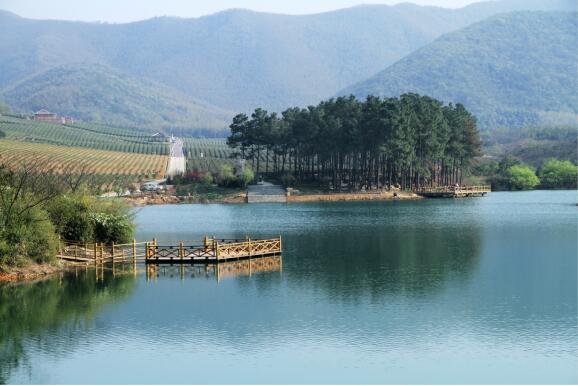

张渚镇东龙村,利用创建省特色田园乡村的契机,吸引了本村乡贤,投资12亿元改造了村内废弃的矿山宕口,建成了隐龙谷度假酒店,不仅改善了当地原本“晴天一身灰,雨天一身泥”的糟糕环境,为村民带来了500多个就业岗位,还给村级经济带来每年100余万元的稳定收入,成了远近闻名的休闲度假首选之地。

宜兴市丁蜀镇上坝村,地处宜南山区,曾经是丁蜀镇的“后进村”,以“党建+示范建设”模式,抓牢抓实省特色田园乡村建设契机,坚持目标导向,注重“景村融合”,先后投入2千多万元,不断加大基础设施建设力度,建成江浙古道、龙鳞坝、茶山食野等网红打卡点,奋力打响“茶山竹海碧林间 世外桃源见上坝”的乡村品牌,还对村民农房予以指导和改造。

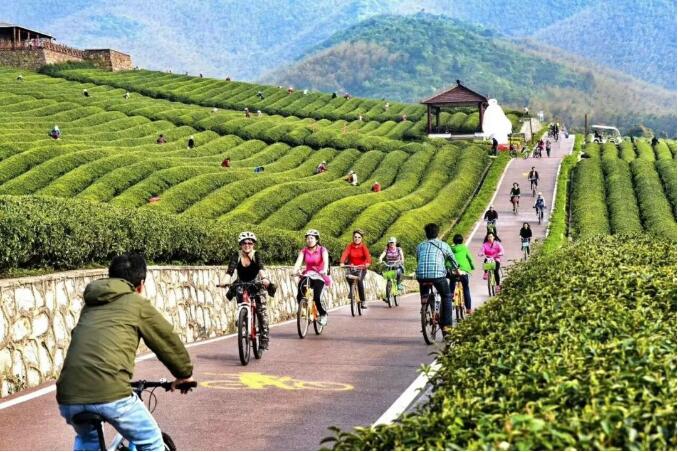

建成后的上坝龙箭自然村,优美的生态环境,现代宜居的美丽乡村,吸引了一批返乡创业青年。发展传统优势产业--茶叶种植和新品种开发,开设紫砂创作工作室,直播销售当地土特产茶叶、紫砂壶等等,也吸引了广大游客,给村庄带来了人流,也带旺了当地的经济收入。

如今的上坝村,人旺、产富,大批年轻人返乡创业,大量单位共建、团建、抖音拍摄在这里举行,成立名副其实的旅游打卡地和远近闻名的网红村,村集体经济收入大幅提高,村民增收渠道不断拓宽 2023年上坝村,村级稳定性收入达到 380万元 ,增幅与创建前相比达到65.2%,村民年均收入达到45000元 。

位于宜南山区的洑西村,地处宜兴竹海风景区,自然禀赋优越,绿化覆盖率高,在龙山自然村,通过清理涧沟、敷设黑色路面、治理生活污水等提升基础设施水平,同时新建诚敬堂等公共服务设施,村庄建设现代化水平不断提高,吸引了大批村民和外来资本在本村发展乡村精品民宿,形成了龙山民宿集聚化、产业化,2023年民宿产值超5000万元。

乡村是中华民族的文化根脉所在,凝聚着乡愁,承载着记忆。保存至今的历史文化名村、传统村落和农业文化遗产,是中华民族与土地及大自然相存相依的实物见证和智慧结晶;乡村丰富多彩的民俗节庆、民间戏曲、传统手工艺等非物质文化遗产,与乡村熟人社会的人情和人情秩序,共同构成“乡愁”的典型表达。

宜兴市是全国历史文化名城,文化底蕴丰厚,拥有较多的传统村落,已经列入中国传统村落名录的有6个,省级的29个。

在建设特色田园乡村过程中,宜兴市高度重视历史文化名村和传统村落的文化资源挖掘,把传统村落优先打造成特色田园乡村,同时在建设特色田园乡村过程中,注重乡村传统民居、历史遗存、乡风民俗以及村落与自然有机相融关系的保护,也注重时代感和现代性的体现,关注农民群众现代生产生活条件的系统改善,致力为农民群众提供更好的交通和基础设施 ,让农民群众享受到更好的公共服务,过上更有品质的生活 。

目前宜兴市29个省级传统村落有10个村已创成特色田园乡村,其余都正在创建中,使历史悠久的传统村落得到了充分的保护和发展利用,成为本地人自豪、 城里人向往的美丽家园 。

前墅龙窑,位于丁蜀镇三洞桥村,创烧于明代,延烧至今,是目前我国仅存的两座活的龙窑之一,也是唯一一座仍在使用的龙窑,称得上是宜兴陶艺制作的“活标本”,2006年 5月被列为全国重点文物保护单位。

2018年,三洞桥村被列为江苏省特色田园乡村建设试点村,在建设手法上,强调“ 现代建设和乡愁保护并行不悖 ” 的原则,在保护历史文化的同时,既重视乡村传统建筑和空间的当代创新利用,又重视在乡土材料的利用中融入现代科技,占地300平方米的龙窑展示馆,充分彰显了上述建设理念。

在乡村,重视乡村工匠和传统营造方式,使用当地陶制品作为乡村建设营造的建筑材料,形成了具有地域特色的瓦罐围墙、陶器碎片小路等等,现代文明的宜居生活融入了历史悠久的传统村落,让这个传统村落焕发了新生。

今年2月14日,前墅龙窑举行了新年首窑开窑仪式,吸引了500余名游客前往观看,近20名外国友人在现场观看开窑大典,感受宜兴人陶文化的魅力。

太华镇胥锦村,有青山绿水,历史悠久、文脉厚重。相传战国时期,伍子胥率领吴军伐越,驻扎在胥锦,并命令士兵挖井取水。为了报答伍子胥,村庄取名“胥井”(后改名“胥锦”)。

70多年前,新四军将领粟裕、王必成等,率领战士在这里击退日寇,收复失地,缔造了“红色太华山,苏南小延安”的传奇。

于2021年成功入选中组部、财政部第二批红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点,为加快推动胥锦村的综合发展,宜兴市将红色村庄试点和建设特色田园乡村同步推进,以“党建引领+红色文旅”为抓手,修复改造红色遗迹,建设文化场所,提升村庄基础设施和公共服务设施。

建成后的胥锦村,“红色山乡 薪火太华”的主题已入选江苏省红色旅游融合发展示范项目,吸引众多爱好历史、珍爱和平的游客前来观光打卡,在体验式、沉浸式的游览中追忆峥嵘岁月,接受红色洗礼。

产业是乡村发展的“灵魂”,没有产业的乡村,必定留不住人才,必定会走向“空心化”、“老龄化”,逐步凋零。

而农业生产是乡村最基本的功能,我们的祖先在与土地打交道的过程中发展形成了一整套“顺天时、就地利”的生产方式和生活方式,因此养育了世世代代的亿万中国人。

时至全球化的今日,粮食安全仍是关乎国计民生的头等大事,“仓廪实,天下安”,习近平总书记深刻指出:“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上。我们的饭碗应该主要装中国粮。

”而要用仅占球全球 9% 的耕地养活占全球人口 20% 的中国人,就必须发展好农业,留得住农民,保护好耕地和乡村空间。

宜兴市在建设特色田园乡村过程中,严格执行耕地保护政策,在有条件的村庄,成立富民合作社,由村集体流转耕地,与相关科研院所合作,开展稻麦种植。一方面增加了农产品的科技含量和附加值,另一方面解决了农村富余劳动力的就业问题,同时增加了集体的经济收入。

芳桥街道金兰村,在创建特色田园乡村伊始,就把发展壮大传统水稻种植业作为富民增收的基础。

在全国脱贫攻坚先进个人蒋仲良书记的带领下,全村流转了耕地3000余亩,成立了村办合作农场,建成高标准农田和稻米精加工,用现代科技、现代经营理念改造传统农业,发展智慧农业、高效农业和现代农业,由村集体统一耕作。

如今金兰村全村耕地实现机械化种植,其中核心区500多亩农田建成了无人化的智慧农场,成了远近闻名的示范农场,甚至带动了芳桥街道其他村稻麦种植的发展。

通过上述模式,金兰村村级每年增收100余万元,村民在农忙时节为村集体打工收入人均每年增收5000余元,2023年人均可分配收入近5万元。产业的发展吸引农民 纷纷回乡创业,创立了休闲驿站、稻田咖啡、锡剧鉴赏等新兴业态。

随着城市化进程的加快,在宜兴也有众多村庄出现了“空关房”和“空心村”问题,随着优质教育资源、医疗资源等的逐渐缺失,基础设施和公共服务设施的老化,一些远离建成区的村庄,“空心化”更加严重,非周末或节假日,除了留守老人外几乎没有年轻人出现。

而乡村慢节奏、牧歌式的生活又是都市紧张生活的“平衡器”。“采菊东篱下,悠然见南山”“开轩面场圃,把酒话桑麻”,这些关于乡村的咏叹至今广为流传,可见许多中国人心中都有一个田园梦。

尤其在生活节奏日益加快的现代都市社会,乡村舒缓的生活节奏、开敞的自然空间、熟人社会的亲切感等,是拥挤、紧张、高效都市生活方式的极好平衡。

安居才能乐业,只有充分改善农民的生产生活环境,为农民群众提供更好的住房,提升乡村基础设施和公共服务水平, 才能留得住人 留得住新型农民,乡村得以现代化发展。

为推进农业农村现代化建设,实现乡村振兴,成为充分展示苏南农业农村现代化的窗口。

宜兴市本着“村民是乡村的主人”的出发点,以村民为本,高起点规划、高标准建设,建成了一批承载乡愁记忆、体现现代文明的农村新型社区;同时尊重农民进城、入镇、留乡多元需求,提供委托集中代建、在规划发展村庄就地统建、自建等多种改善方式,提升基础设施建设水平,配强公共服务设施,带动了本村村民和乡贤改建翻建原有住房的意愿,妥善解决了农村“空关房”和“空心村”问题,昔日冷清的村庄又重新热闹起来。

宜兴市湖㳇镇“茶圣家园”、张渚镇“茗岭家园”、“龙池嘉园”就是这些农村新型社区的代表,白墙黑瓦的江南水乡建筑风貌,实用的三层建筑小楼,优美的小区环境,堪比城市小区的黑色化道路、路灯等基础设施,社区服务中心、超市、药店等完善的公共服务设施,无不实现了农村居民对现代生活的向往,让农民过上了更有品质的生活。

随着一批批特色田园乡村的建成,这些村庄已然成为“城里人的向往,他乡人的羡慕,本地人的自豪”之地。

现代化的生活环境不止吸引了本地村民的回流,还吸引了一批又一批“新乡贤”来宜兴创业,开设了创意产业、文化产业和健康产业等新经济业态,为乡村的发展插上了腾飞的翅膀。西渚镇白塔村引进了“打铁花”艺术表演,每到周末一票难求;上坝村“茶山食野”一座难求;东龙村举办的“梁祝爱情文化节”人山人海;太华镇乾元村与浙江大学联合开发的“黑色”健康食品成为抖音等平台销售的网红零食。

随着越来越多的特色田园乡村建设,这个在“政府主导、村民主体、市场参与”原则上启动的旨在推进乡村综合振兴的举措,越来越深入民心,在宜兴市,越来越多的创建村庄“以村民为主体,让市场来参与”,使得特色田园乡村建设动力更具内生性。

2023年底,江苏省住房和城乡建设厅公布了5个全省第一批“特色田园乡村建设示范区”培育名单,宜兴市为其中之一。

目前,宜兴市政府强调以“ 一代人有一代人使命 ”的责任意识和新时代文化自信,通过当代建设塑造让“城里人向往”的美好乡村,努力让“今天的乡村建设精品,成为明天致力保护的文化景观 ”,积极规划建设特色田园乡村示范片区,不久的将来,在阳羡生态旅游度假区内形成全域景村共建的整体格局 ,通过片区内村庄打造、布置驿站、茶舍和观景台等功能配套设施 ,让村民走出田头,让产业走进乡村,打通绿水青山与金山银山之间的通道,实现田园山水、地域文化和乡村产业的振兴与融合,让乡村成为满足新时代人民对美好生活向往的诗意栖居地。